在2025年世界足球冠军联赛半决赛的最后一分钟,当主队前锋的绝杀进球被AI裁判系统判定为“越位无效”时,全场十万名观众的手机同时弹出一条推送:“这是可以发的吗?”——这句充满黑色幽默的质疑,瞬间引爆社交媒体,也将体育科技伦理的争议推向顶点。

争议瞬间:0.3厘米与百万美元

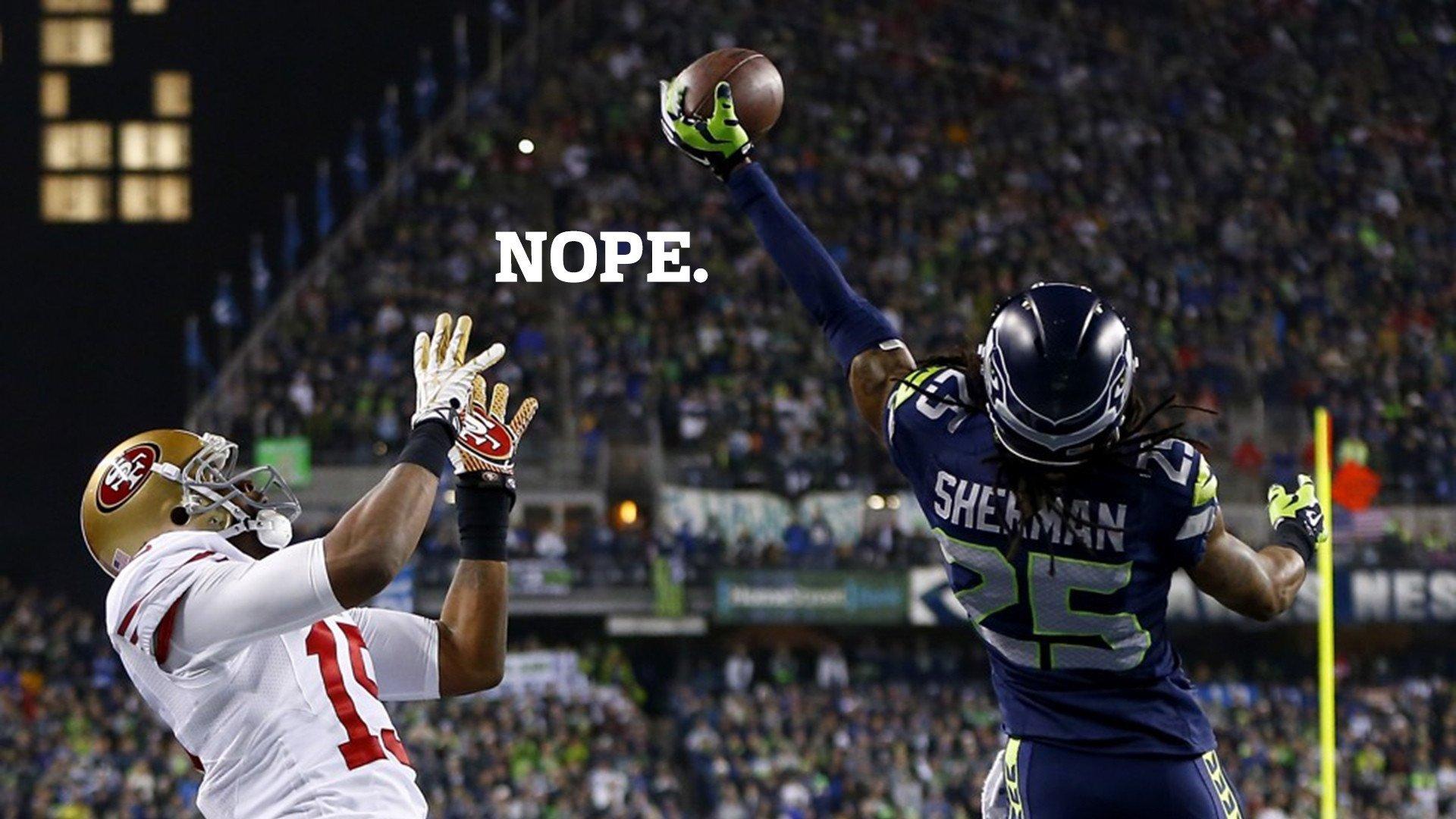

比赛第93分钟,主队球员卡尔森接队友直塞破门,边裁未举旗,但AI裁判“鹰眼-7”系统通过骨传导传感器与毫米波雷达,判定其右膝超出防守方0.3厘米,当大屏幕以3D动画重现这一“越位”时,连客队球迷都发出嘘声。“人类裁判至少会考虑比赛流畅性,”愤怒的主教练在赛后发布会上举起一张A4纸,“0.3厘米还没这张纸厚,足球需要这种精确吗?”

这并非孤例,本赛季启用AI裁判的12项顶级赛事中,类似争议已出现47次,NBA因“智能篮网”系统判定指尖触球而取消压哨绝杀,温网则因“汗渍传感器”将球员擦拭额头的动作误判为违规医疗暂停,国际足联技术委员会成员露西·莫雷诺坦言:“我们正在用外科手术刀切面包。”

技术狂欢背后的数据暗礁

支持者认为AI消除了“人为错误”,英超数据显示,VAR使用后重大误判减少82%,但比赛平均时长增加7分钟,更隐秘的问题在于算法黑箱:德国《明镜周刊》曝出某AI裁判系统供应商的训练数据中,南美球员的“犯规阈值”比欧洲球员低15%——这源于历史判罚数据的隐性偏见。

“所谓绝对公平,只是用新偏见覆盖旧偏见。”麻省理工学院体育科技实验室主任哈罗德·陈指出,当芬兰冰球联赛测试“情绪识别裁判”时,系统竟因门将怒吼时的面部肌肉收缩误判为“故意冲撞”,职业球员协会已联合要求公开所有判罚算法的训练集与权重参数。

观众流失:当体育变成代码验证

转播数据显示,本赛季关键判罚回放时段,观众换台率激增300%,巴西球迷里卡多的话代表了许多人的感受:“以前争论判罚是足球魅力的一部分,现在只能听工程师解释射频信号。”传统体育的“人性化容错”正被技术完美主义瓦解,就连电竞领域都开始反思——英雄联盟S15赛季主动取消了“微表情监测”系统,因为选手眨眼的频率也被纳入“消极比赛”判定。

赞助商态度同样微妙,某运动品牌撤回了对智能边线的赞助:“我们卖的是激情,不是显微镜。”但科技巨头们仍在加码,亚马逊已斥资20亿美元收购体育AI公司RefBot,其CEO放言:“未来五年,所有判罚都将由量子计算机实时完成。”

规则重构:体育需要怎样的未来?

国际奥委会即将召开的“洛桑峰会”将首次设立“体育科技伦理委员会”,流出的草案显示,可能引入“技术判罚容忍区间”,例如足球越位判罚仅限超过1厘米的情况,更激进的提案来自日本:设立“人类裁判否决权”,当现场85%观众通过APP抗议时,可启动人工复核。

运动员群体则出现分化,网球名将小威廉姆斯支持AI:“至少它不会因为我的肤色改变判罚尺度。”但F1七冠王汉密尔顿警告:“如果每个弯道超车都要等云端计算,赛车将失去灵魂。”值得注意的是,低级别联赛正掀起“复古运动”,比利时乙级联赛甚至发起“无电子裁判月”,上座率反而上升45%。

更大的战场:谁在定义公平?

这场争议早已超越体育范畴,联合国教科文组织警告,体育AI可能成为“价值观输出工具”——当某国开发的裁判系统垄断市场,其内置的文化逻辑将潜移默化影响全球规则,欧盟已立法要求体育AI通过“反歧视认证”,而硅谷初创公司Judgify则尝试用区块链技术让判罚数据全民监督。

在风暴中心的体育场,工作人员正拆除“鹰眼-7”的传感器,看台上,孩子们举着手工标语:“把失误还给上帝,把激情留给我们。”或许真正的答案不在技术本身,而在于重新思考:当体育变成精确的二进制,那些让人类热血沸腾的不完美,又该何处安放?